Dans notre dernier article sur les grands empereurs de Chine, on vous parlait de la vie de Song Huizong, empereur vestige d’une Chine sino-chinoise. Tokonoma va maintenant vous conter comment Kubilai Khan a mongolisé la Chine, s’illustrant ainsi comme un empereur marquant dans l’histoire chinoise !

Parcours de vie

Kubilai Khan est né en 1215. Il est le petit-fils de Gengis Khan (1155-1227) et le frère de Möngke, khan de 1251 à 1259. Il est chargé par son frère d’administrer les territoires de l’actuelle province du Shaanxi. Plutôt bon administrateur, sa position se conforte au sein de son clan. Il entame aussi des conquêtes qui sont rapidement interrompues à la mort de son frère. C’est le temps des querelles de succession.

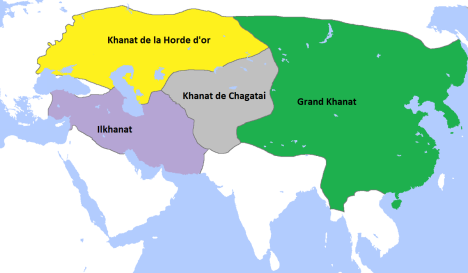

Malgré les nombreux prétendants, Kubilai prend le pouvoir en 1260 et devient Khan à son tour. Il hérite d’un immense empire qui s’étend de la Corée aux portes de l’Europe, partagé depuis la mort de Gengis Khan en quatre khanat (cf. la carte ci-dessus). Kubilai règne sur la partie orientale, appelée grand Khanat, comprenant la Chine, la Mongolie, la Corée et une partie de l’Asie du sud-est. Cette partie de l’empire est la plus importante des quatre. En 1271, il proclame la naissance de sa dynastie, la dynastie Yuan et prend le nom de Yuan Shizu. La capitale est installée dans une ville de moindre importance rebaptisée Dadu « la grande capitale » ou Khanbalik « la ville du Khan ». C’est la future Beijing ! La Chine est finalement entièrement conquise en 1279, lorsque les dernières poches de résistance des Song du sud capitulent.

Kubilai mène une politique extérieure très agressive au sud et à l’est de son empire. Ses armées sont cependant tenues en échec par le Vietnam mais surtout par le Japon où deux expéditions furent menées en 1274 et 1281. On lit souvent que les Mongols sont d’exceptionnels cavaliers mais de mauvais marins. Les Japonais se sont apparemment fait un plaisir de le confirmer… Finalement, Kubilai meurt de vieillesse en 1294, à l’âge vénérable de 78 ans, sur la bonne terre ferme.

La préférence mongole

En tant que fils des steppes, Kubilai hérite aussi d’une importante tradition nomade et cavalière. Traditionnellement, les Mongols s’approvisionnent en ressources et en moyens de subsistance par des raids et pillages à la frontière chinoise. Désormais, ils sont les maîtres de la Chine, un pays à la culture radicalement différente. Dur dur la reconversion et l’acclimatation ! Dans un premier temps, les Mongols conservent leurs pratiques culturelles. Par exemple, Kubilai continue ses habituelles chasses au faucon, manière de prouver ses capacités guerrières. La tradition mongole reste également visible dans son portrait officiel. Bien que posthume, il le présente comme un homme des steppes traditionnel, arborant des tresses derrières les oreilles, une moustache et une barbe. Il porte une robe croisée à droite, blanche, évoquant l’aridité de la vie des steppes.

Afin de gouverner son empire, Kubilai a besoin d’une solide administration. Cela tombe bien, la Chine offre pléthore de lettrés qui rêvent d’un poste de fonctionnaire. Pas de chance les concours mandarinaux, tradition née sous les Han, sont abolis jusqu’en 1315… C’est décidé, sous son règne, la haute administration est dominée par l’élite mongole. De fait, Kubilai manifeste dans un premier temps une certaine méfiance à l’égard des Chinois Han. La société est alors organisée selon un modèle pyramidal à quatre niveaux ethniques. A son sommet se trouvent, sans surprise, les Mongols, puis viennent les minorités de l’ouest comme les Turcs, les Tibétains, les Persans. Le bas de l’échelle est constitué des chinois Han et enfin des gens du Sud, de façon indifférenciée. Cela provoque une véritable cassure avec les lettrés. Ces derniers sont écartés de la politique et ils se replient dans leur monde.

Arts, sciences et innovations

Le règne de Kubilai Khan est marqué par des constructions essentielles tel le prolongement du Grand Canal, initié par la dynastie Sui (581-618), permettant ainsi d’acheminer les ressources du sud de la Chine jusqu’à Dadu. La recherche scientifique est aussi mise en avant et l’empire de Kubilai bénéficie des apports du monde musulman du fait de l’installation de son frère en terres iraniennes. Ainsi, l’astronomie et la cartographie se développent grâce à des instruments comme les astrolabes (comme ceux que vous pouvez voir dans l’exposition Le monde vue d’Asie jusqu’au 3 septembre au Musée Guimet).

Le souverain inaugure une période de grand cosmopolitisme et impose une grande tolérance religieuse : bouddhistes, musulmans, chrétiens, chamanistes ou encore hindous vivent ensemble. La raison de cet afflux d’étrangers dans l’empire ? L’important réseau routier, mis en place à l’époque, permet de relier l’est et l’ouest de façon très efficace. Ainsi les populations et les marchandises vont et viennent très facilement. Ce mélange culturel bénéficie aux arts qui reçoivent de nombreuses influences venues des steppes, d’Asie centrale, voire même d’Europe.

Malgré ce métissage culturel et religieux, une religion l’emporte : le bouddhisme tibétain (voir le bouddhisme tantrique). Kubilai en fait la religion officielle de l’empire. Cette dernière prend progressivement le pas sur les autres religions, et notamment sur le taoïsme, que Kubilai voit d’un très mauvais œil. La Chine et le Tibet ne sont pas seulement liés par la religion, ils le sont aussi politiquement. De ce lien résulte de très nombreuses constructions religieuses et collaborations avec des artistes himalayens partout en Chine. Le Dagoba blanc de Pékin, qui est un chörten (un stupa de type himalayen), en est un vestige.

Le règne de Kubilai Khan vient après de grandes conquêtes et se place idéalement dans un temps de paix, ce qui est propice au développement des arts et des sciences. Kubilai Khan, comme la plupart des fondateur de dynastie, marque l’histoire par son ambition et sa pugnacité. Lui, le « barbare », a réussi à mettre la main sur l’empire de la civilisation par excellence. Et il n’est que le premier !

Pour aller plus loin :

Histoire : GERNET, Jacques, Le Monde chinois, Paris : Pocket, 2006, coll. « Agora », Tome I, 381 p.

Arts : ELISSEEFF, Danielle, Art et archéologie : la Chine du Néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère), Paris, Réunion des musées nationaux, 2008, coll. « Manuels de l’Ecole du Louvre », 381 p.

OUI, j’ai réussi à écrire sur Kubilai Khan sans glisser une seule fois le nom de Marco Polo (voilà c’est fait). Comme il mériterait son propre article, je vous invite en attendant à consulter cet ouvrage si vous mourrez d’envie d’en savoir plus :

BLANCHARD, Elise et Louis-Marie, Marco Polo. L’incroyable voyage, Paris : éditions Paulsen, 2014, 300 p.

Image de couverture : Portrait de Kubilai Khan, album Yuandai di banshenxiang, XIVe siècle, encre et couleurs sur soie, Taipei, National Palace Museum. Domaine public

6 commentaires Ajouter un commentaire